di Alice Pisu

“Se mai un giorno scrivessi un’autobiografia dovrebbe intitolarsi Troppo. Troppo povera, troppo malata, troppo grassa, troppo debole. Per tutta la vita c’è sempre stato qualcosa di me che era troppo poco. Oppure troppo”.

Sono estratti di una confessione tra le pagine di Bugie su mia madre (L’orma, trad. di Flavia Pantanella) di Daniela Dröscher. La scrittrice e drammaturga tedesca si interroga sulla possibilità che ciascuno abbia tre vite: una pubblica, una privata e una segreta, prendendo in prestito le parole di Gerald Martin in Vita di Gabriel García Márquez. Si muove tra passato e presente con continui flashback per narrare gli anni della sua infanzia, segnati dall’infelicità di sua madre, con cui oggi intesse un dialogo per cercare di dare risposte a drammi che le erano in parte incomprensibili da bambina.

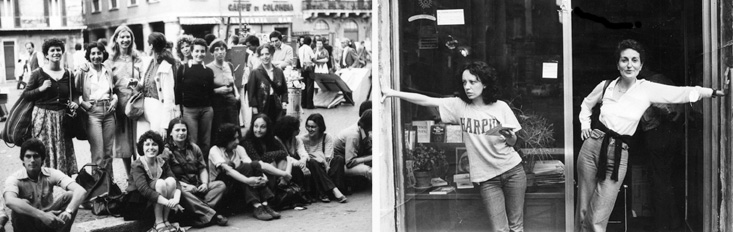

L’autrice ripercorre i primi anni Ottanta sino al disastro nucleare di Chernobyl, isolando il periodo del trasferimento della sua famiglia da Monaco a un piccolo centro, Obach. La ristretta dimensione urbana contribuisce a enfatizzare alcuni aspetti affrontati nell’opera, come il peso del pregiudizio, la calunnia, la necessità di perpetuare una finzione continua per salvare le apparenze, la difficoltà a riconoscere le possibilità di emancipazione e l’indipendenza economica femminile (solo nel 1977 alle donne in Germania è riconosciuto il diritto all’autodeterminazione in ambito lavorativo). Dröscher indaga il corpo della madre, lo scarto tra l’armonia con cui la donna convive con la propria fisicità e l’effetto disturbante che quel corpo genera agli occhi del marito e della comunità.

Il corpo di mia madre rappresentava la visibilità in un mondo che puntava tutto sull’invisibilità.

L’atto politico della rivendicazione di sé attraverso il corpo reso nell’immagine di una donna irriverente, ironica, determinata e sicura di sé sul lavoro, che si piace e che avanza con gioia nell’esistenza, si scontra con i limiti di una visione patriarcale grassofobica che imputa a un aspetto fisico difforme rispetto a una presunta norma il motivo primario di imbarazzo e vergogna altrui. L’inesorabile condanna del dimagrimento forzato costringe la donna a una routine umiliante, come doversi pesare ogni sabato mattina davanti al marito (con vani stratagemmi come appoggiarsi al bastone lavapavimenti per alleggerire il peso). Le proibizioni subite sanciscono un’esclusione sociale e famigliare deleteria, come il divieto di partecipare alle vacanze estive al mare o alla cena natalizia di lavoro. Quel corpo diventa il simulacro di ogni fallimento, dalle cause processuali alla mancata promozione aziendale del marito, al faticoso avanzamento sociale nello scarso riconoscimento da parte della piccola comunità.

In un certo senso è come se mio padre, per tutta la vita, avesse confuso mia madre con una casa. Con la differenza che in una casa si possono fare degli interventi di valorizzazione senza chiedere il permesso, sul corpo di un’altra persona no.

Dröscher rintraccia nella dimensione domestica della sua infanzia il prisma attraverso cui osservare lo smarrimento dell’individuo e della società e dare forma a uno studio narrativo sulla scarsa attenzione verso la depressione, l’isolamento sociale, l’insicurezza emotiva; sull’esposizione infantile alla precarietà economica e affettiva con conseguente inversione di ruoli tra genitori e figli; sul mancato riconoscimento del sovraccarico emotivo e fisico di donne imprigionate nei doveri famigliari che trascorrono la maggior parte della vita a mettere da parte desideri e ambizioni in funzione delle responsabilità verso ruoli prestabiliti; sul velo tragico e triste che sovrasta esistenze condivise, trascorse permanendo in una condizione di estraneità reciproca.

Nel Kammerspiel che chiamiamo «famiglia» il bambino spesso finisce per diventare il parafulmine delle forze cui la donna è sottomessa nel patriarcato. Potrei stilare un lungo elenco dei gesti drammatici di mia madre. Il canovaccio scaraventato in cucina. La pentola sbattuta sulla tavola. Il cucchiaio di legno e il grembiule buttati via e lei che se ne va di punto in bianco lasciando ogni cosa sul fuoco. Lei che sale in macchina con lo sguardo inferocito e sfreccia via. Che all’improvviso smette di spazzare e getta la scopa in un angolo. Che si striglia i capelli lisci a colpi di spazzola. Anche mio padre possedeva questa drammaticità. È il linguaggio di tutta una generazione.

Bugie su mia madre si regge su ingrandimenti continui su scene del quotidiano che manifestano la complessità delle dinamiche relazionali, il significato della sorellanza, il ricatto della vacua armonia famigliare che sottende fratture tra accessi d’ira, silenzi e assoluta abnegazione, con miniature pervase di tristezza. Lei affacciata al balcone, che scruta il cielo con occhi nostalgici. Lei che inforna una torta con l’ultimo briciolo di forza che ha in corpo. Lei che sopporta stoicamente il dolore che le provoca ogni movimento. Ma la cosa peggiore era il suo sguardo. Ci brillava dentro una solitudine grave e grigia come il piombo.”

L’autrice si sofferma sul peso di condizionamenti culturali e sociali infestanti persino per il suo sguardo bambino, aggravati dalla diffidenza verso una donna considerata straniera perché figlia di tedeschi di Slesia immigrati nella provincia renana quando lei aveva sei anni. Tale aspetto è centrale nel comprendere la necessità della donna, in una comunità pervasa da stereotipi, di farsi largo anzitutto attraverso una cura estrema per il linguaggio e per la parola esatta, nella convinzione che la lingua sia la moneta in grado di definire l’appartenenza.

La storia personale si fa portatrice di una condizione condivisa per denunciare anche il paradosso esportato dagli Stati Uniti in particolare nel secondo Novecento in merito alla nuova attenzione riservata alla donna come consumatrice protagonista del mercato e al contempo vittima di canoni estetici irraggiungibili. Aspetti analizzati nell’opera attraverso un continuo rimando linguistico, a partire dalla riflessione sul momento in cui corpo e mente decidono di capitolare, rassegnandosi alla resa definitiva di fronte a un potere superiore.

L’opera è anche uno studio sulla figura del padre, su un patriarca non dominante ma insicuro, che vive un rapporto singolare con l’autorità, inesorabilmente assoggettato a una visione del lavoro con meccanismi proiettati sulla famiglia, e in linea con l’ideologia dilagante dal dopoguerra tedesco basata sulla ricostruzione, sul benessere e sul miracolo economico. Segnato dallo spauracchio del passato di povertà, nel desiderare il benessere finanziario l’uomo finisce per incarnare la figura del self-made man con contraddizioni come l’accettazione dello sbilanciamento salariare e dello sfruttamento di alcune tipologie di lavoratori. Nel profondo di tale visione si cela “la psicologia dell’uomo soldatesco, «corazzato», che traccia confini intorno a sé e li difende”.

Leggere Bugie su mia madre permette di interrogarsi sulla profonda attualità delle istanze sollevate dall’autrice nel porre implicitamente a confronto la società di quarant’anni fa e quella odierna a partire dal riconoscimento della necessità di una rivoluzione per contrastare la tendenza del patriarcato ad assoggettare le donne attraverso il controllo dei corpi, con una riflessione sul ruolo della scrittura come mezzo per indagare l’animo umano sulla soglia di menzogna e verità, sostanza e apparenza.

Scrivere non è una fuga. È fare un passo indietro. Fermarsi. Scrivendo posso abitare il confine tra fuggire e combattere. Senza paralizzarmi.

Alice Pisu, nata nel 1983, laureata in Lettere all’Università di Sassari, si è specializzata in Giornalismo e cultura editoriale a Parma dove vive. Collabora per diverse testate di approfondimento, tra cui L’Indice dei libri del mese, minima&moralia, il Tascabile. Libraia indipendente, fa parte della redazione del magazine letterario The FLR -The Florentine Literary Review.

(Minima&Moralia, 27 marzo 2025, https://www.minimaetmoralia.it/wp/libri/contro-lassedio-patriarcale-del-corpo-bugie-su-mia-madre-di-daniela-droscher/)