di Donatella Borghesi

Un corpo a corpo fatto di continui slanci, stacchi, rimandi. Adriana Cavarero sfida la filosofia della maternità, antica e contemporanea

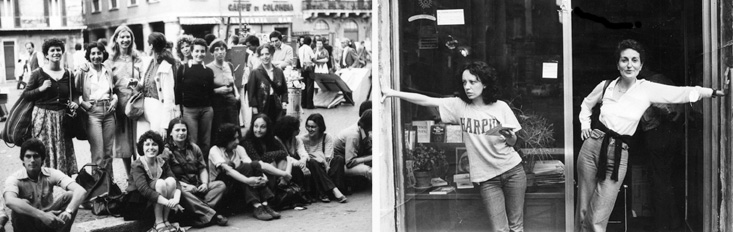

«Non sono stata una buona madre». È una delle prime cose che Martha, interpretata da Tilda Swinton, rivela all’amica scrittrice Ingrid, Julianne Moore, nel serrato dialogo intimo tra due donne che è l’ultimo film di Almodóvar, La stanza accanto. Davanti alla richiesta della madre di condividere con lei la scelta dell’eutanasia, la figlia Danielle si è tirata indietro, con un definitivo: è una scelta tua. «Ero troppo presa dal lavoro», confessa Martha, ex famosa inviata di guerra. «Una donna che fa questo mestiere è costretta a trasformarsi in un uomo. E poi ero troppo giovane quando l’ho avuta, e l’ho cresciuta da sola…». Con queste incerte giustificazioni di un rapporto mancato Martha sembra perdere la sua forza di carattere, e mostra all’amica la fragilità di una madre che sente di non essere stata all’altezza. Dov’è che ho sbagliato? chi di noi non se l’è chiesto… Ma quante colpe hanno le madri, e quante ne hanno le figlie? La filosofa e storica della filosofia Adriana Cavarero, negli anni Ottanta tra le fondatrici insieme a Luisa Muraro all’Università di Verona della comunità filosofica Diotima, il nucleo teorico del femminismo italiano, al materno e alle sue contraddizioni ha dedicato un saggio denso di suggestioni, Donne che allattano cuccioli di lupo, Icone dell’ipermaterno (Castelvecchi). Oggi è diventato molto difficile parlare di maternità, ci dice Cavarero, appare politicamente scorretto, ed è diventato oggetto di censura e anche di autocensura. Prevale il timore che il lavoro di “fare altri corpi”, secondo l’espressione efficace di Donna Haraway, rischi di imprigionare di nuovo le donne nella trappola patriarcale della riproduzione della specie. «Come se la maternità ci stringesse in una nuova gabbia epistemologica di matrice femminista da cui non possiamo uscire. O come se nominare il corpo materno da cui siamo nate, e magari riflettere sulla sua potenza simbolica o il suo valore conoscitivo, fosse controproducente per una libera costruzione della soggettività femminista».

Al centro della sua elaborazione la filosofa mette il corpo della madre, che è anche il corpo della figlia. Perché madre e figlia sono due-in-una, legate dall’essere dello stesso sesso, capaci entrambe di mettere al mondo, di esistere nel ciclo eterno della zoé, l’essenza della vita. Per farci entrare nella complessità del rapporto madre-figlia la filosofa ricorre alla letteratura. «Quando si narra della maternità bisogna raccontarne anche il versante buio», scrive Elena Ferrante in La frantumaglia. La sua scrittura, sostiene Cavarero, tocca quel processo generativo della materia vivente che pulsa nel corpo materno, nel profondo della carne e della psiche. «È nel suo grembo che avviene quella singolarità incarnata che noi siamo nella scissione dall’altra e nell’altra, quella sorta di frantumazione originaria che è mettere al mondo-venire al mondo». Citando anche la Clarice Lispector di Passione secondo G.H., mostra “il tremendo” del corpo della madre: la gestazione e la spinta del parto sono un evento che va al di là della civilizzazione, rende la donna complice della natura. Il «tremendo del figliare» – come dice Clitemnestra nell’Elettra di Sofocle – lo si ritrova anche in Annie Ernaux nel suo L’evento, ricostruzione dell’aborto di quando era ancora giovanissima: «È come se questa donna che si dà da fare tra le mie gambe, che introduce lo speculum, mi stesse facendo nascere. Ho ucciso mia madre in me in quel momento».

La conferma di questo legame intergenerazionale non solo simbolico con la linea materna, con le generazioni una dentro l’altra, la successiva annidata nella precedente – come la figura della matrioska nella cultura popolare dell’est – la si ritrova nella biologia, raccontata dalla giornalista scientifica americana Natalie Anger, premio Pulitzer, nel suo Donna, una geografia intima, che spiega come il feto della bambina al quinto mese di gravidanza ha già una dotazione di sette milioni di ovuli, che diventano uno o due al momento della nascita. «Ecco, le cellule uovo di mia figlia sono granuli argentei di energia potenziale, con i cromosomi già scelti: frammenti della storia dei suoi genitori impacchettati in minuscoli involucri fosfolipidici. Quanto a voi, non potete mai dire a priori quante interazioni vi aspettano, sperate che il gioco continui per sempre».

Cavarero vuole sfatare l’anti-biologismo della tradizione filosofica e la diffidenza del femminismo nei confronti della biologia, che ha avuto la sua espressione più nota ne Il secondo sesso di Simone de Beauvoir. Lo fa nel suo ultimo libro Donna si nasce (Mondadori), scritto a quattro mani con Olivia Guaraldo, anch’essa filosofa all’Università di Verona, nato proprio in opposizione a quel «donne si diventa», la storica frase di De Beauvoir che definiva l’essere donna un prodotto culturale e sociale (d’altra parte la generazione di Simone de Beauvoir indicava nell’emancipazione dal destino della maternità la chiave della liberazione femminile; oggi sono abbastanza imbarazzanti le citazione di De Beauvoir, tipo «la donna che genera non conosce l’orgoglio della creazione, si sente passivo giocattolo in mano di forze oscure»…). Dedicato alle ragazze, in un colloquio diretto e coinvolgente per ricostruire la storia del femminismo, Donna si nasce affronta anche tutti i temi divisivi di questi ultimi anni: la differenza sessuale, la teoria del gender, la gravidanza per altri. Temi che hanno lacerato il movimento delle donne e fatto molti danni. «Ci chiediamo», dice Cavarero, «come la gravidanza per altri o meglio l’utero in affitto – dà l’idea della reale compravendita – possa essere considerata un’espressione di libertà delle donne. È al contrario una forma di nuova schiavitù, uno degli ultimi scalini del biocapitalismo, che per nove mesi diventa proprietario dell’utero di una donna».

La storia della catena infinita delle madri generanti inizia da molto lontano, dal mito di Demetra e Kore. Demetra, la madre, è la dea della terra, Kore è la figlia lontana dagli occhi, rapita per sei mesi all’anno da Ade, dio degli inferi, con il consenso dell’Olimpo. L’ombra del ravissement – l’intervento terzo, dice Lacan, l’entrata in scena dell’Altro – incombe su di loro, spezza la relazione profonda tra madre e figlia, l’amore originario e necessario. Kore per sei lunghi mesi non sentirà più le mani sapienti della madre pettinarle i capelli. Inutile sarà bruciare l’incenso e intrecciare ghirlande di fiori, inutile sarà offrire il maialino alla grande dea madre degli antichi riti segreti. È finita l’ultima estate dell’innocenza, ormai tutto è deciso, le due parti perfette della stessa unità saranno divise per sempre. Su questo mito ha molto lavorato la psicoanalista junghiana Lella Ravasi: Di madre in figlia è stato un livre de chevet per molte donne che hanno vissuto il femminismo. Scrive Ravasi: «Ogni donna contiene in sé la propria madre e la propria figlia, dice Jung. Era esattamente ciò che stavo vivendo, ma era anche quello che avevo rifiutato nel nome dell’emancipazione da un femminile tradizionale rappresentato da mia mamma, da mia nonna e così via. Ma la mia verità stava lì, nella fusione e nella confusione, e forse è in quel nodo mai sciolto che si rintraccia il modello fondante della relazione tra donne». Per Freud, si sa, la donna era un mistero, una porta che aveva appena socchiusa. Mentre dava con il complesso di Edipo una risposta eroica al legame che unisce il figlio maschio alla madre, non riuscì a fare altrettanto per la figlia femmina. Di quella oscura relazione della bambina con la madre rimaneva solo la patologia, rinchiusa in una crisi isterica o in un delirio autolesionista. E una macchinosa invidia del pene. È stata Melanie Klein a rompere il silenzio del secolo partendo proprio dalla bambina: perdutamente innamorata del corpo materno, su quella passione impossibile modellerà la sua sessualità. La madre può infatti porgere il “seno buono” o il “seno cattivo”, come la mela avvelenata delle fiabe dei Grimm: in Invidia e gratitudine Klein elabora quegli impulsi contrastanti di amore e odio, di distruzione e restituzione che legano la bambina alla madre. Al suo pensiero ha attinto il femminismo degli anni Settanta: «Il rapporto figlia-madre, madre-figlia è il continente nero del continente nero, la cui estensione non è mai stata né misurata né definita, così da diventare il punto più oscuro del nostro ordine sociale e simbolico, la sua notte e i suoi inferi», scriveva Luce Irigaray in Sessi e genealogie. Oggi Cavarero può dire: «Lo vediamo ormai da più generazioni: nel momento in cui si va oltre lo stereotipo della madre oblativa, la figlia emancipata non si riconosce più in lei, vuole essere diversa. Ma c’è un motivo più profondo nel loro conflitto: il loro è un rapporto tra due singolarità, non può essere imitativo l’una dell’altra». Il rapporto madre-figlia è così un corpo a corpo fatto di continui slanci, stacchi, rimandi. Per la figlia tutta l’adolescenza e spesso gran parte della giovinezza è una serrata battaglia per mettere le distanze tra sé e la madre. Facendo continui aggiustamenti tra l’ingombrante presenza della madre reale e il sogno della madre immaginaria, irraggiungibile oasi di quiete, reliquia dell’amore originario. Per ogni madre invece è sempre inaspettato e doloroso il momento in cui la figlia metterà in scena il teatrino dell’allontanamento, quella mossa della distanza che anche lei aveva messo in atto con la propria, di madre. Da qui, da questo nodo riaffiorato alla luce, è nato il pensiero della differenza sessuale e quel lungo lavorio dell’autocoscienza attraverso la pratica dell’inconscio per ritrovare le tracce materne.

Del versante buio del materno hanno parlato due romanzi recenti, l’autobiografico Dove non mi hai portata (Einaudi) di Maria Grazia Calandrone, finalista allo Strega, e Epigenetica (La Nave di Teseo) di Cristina Battocletti. Entrambi raccontano di madri che abbandonano. Calandrone ricostruisce la sua storia, bambina lasciata a otto mesi su una panchina di Villa Borghese, clamoroso caso di cronaca nera degli anni Sessanta: i suoi genitori non erano più in grado di garantirle un futuro e avevano deciso di uccidersi. Ricostruire la storia con tutti i tratti mancanti è stato per la scrittrice un modo per restituire l’amore per la madre, ed essere certa dell’immenso amore della madre per lei che l’aveva portata a quella scelta. «Eccomi, faccia a faccia col groppo cruciale: la mia mamma si è suicidata per me? Gettando sulle spalle della figlia il proprio addio, come un mantello pesante, dal quale ella (io) si deve una volta per tutte divincolare. Così abbiamo rovesciato il tavolo dell’abbandono, trasformando la feroce rinuncia in un gesto d’amore». Battocletti, invece, ripercorre un duplice abbandono utilizzando il grimaldello dell’epigenetica, la disciplina scientifica che dà il titolo al romanzo – cioè la ereditarietà emotiva che si trasmette tra le generazioni. La protagonista ha avuto una bellissima madre “selvaggia”, figlia della cultura underground degli anni Settanta, madre di tre figli avuti da padri diversi. Maria, la più grande, e i fratelli Pietro e Paolo crescono nel felice disordine a cui li ha abituati la madre, finché non arrivano gli assistenti sociali, preceduti dai messaggeri dalla fiamma d’argento sul cappello, i carabinieri. «La mamma non ci ha mai insegnato a nuotare, perché non lo sapeva fare nemmeno lei. Ci raggiungeva nelle pozze, ci faceva inchinare come le statuine del cucù che uscivano al punto ora dalle casette-orologio. Poi ci sputava l’acqua addosso dicendo di essere un drago. Il più immenso e statuario dei draghi. La mamma era eccezionale, estrema, speciale, tremenda, straordinaria. In una parola, terrificante». La figlia diventa una scrittrice affermata: «In fondo non avevo fatto altro che salire sul binario della pazzia della mamma, mi ero rimessa volontariamente nel suo calco. Avevo il compito di battere sulla tastiera le vite degli altri per perpetuare la sua. Perché lei era linfa di verità e solo attraverso di lei potevo scendere nelle caverne della scrittura». Ma quando ha un figlio, scatta la maledizione, la coazione a ripetere dell’abbandono: Maria se ne va, lo lascia al padre e alla nonna paterna. Dice l’autrice Cristina Battocletti: «La mia protagonista lotta per arrivare al punto più basso della propria dignità per poi poter risalire, deve ripercorrere fino in fondo l’esperienza della madre. Nelle presentazioni del libro ho trovato la corrispondenza di molte donne, che hanno testimoniato come il vissuto materno ha condizionato le loro scelte, ma riscoprire di avere delle assonanze emotive con la figura materna le ha aiutate a ritrovarsi».

E di Danielle, la figlia di Martha nel film di Almodóvar, che cosa ne è stato? Nel finale la vediamo identica alla madre – è Tilda Swinton a interpretare anche la figlia – mentre si sdraia sulla poltrona della veranda affacciata sul bosco dove stava sua madre negli ultimi giorni di vita. Ecco, il cerchio si è chiuso.

(Il Foglio, 1° febbraio 2025)