di Alberto Leiss

Si dice che la storia sia “maestra di vita”, ma è lecito dubitarne: le cose più orrende, a partire dalla guerra, si ripetono suscitando passioni simili a quelle – nazionalismi, imperialismi, razzismi, sogni reazionari e virili – che hanno prodotto catastrofi non troppo distanti nel tempo. Sono ancora tra noi persone che le hanno vissute.

Ma di fronte al pessimo spettacolo a cui assistiamo (intorno ai Trump, Musk, Putin, Netanyahu, Erdoğan ecc. ma anche ai vertici della cara Europa e della carissima Italia) la ricerca nella storia di qualcosa che ci illumini e ci consoli si riaffaccia.

Rileggiamo con attenzione, quindi, il Manifesto di Ventotene, contestualizzandolo, come consiglia Letizia Paolozzi su DeA. E magari chiediamoci perché uomini che non erano bolscevichi stalinisti (senza dimenticare che Stalin in quel momento era alleato di Churchill e Roosevelt contro Hitler) parlano esplicitamente di classe operaia, socialismo, e di alleanza con i comunisti, in vista del loro ideale federale e democratico.

Forse perché una politica capace di combattere le tendenze liberticide, i cattivi sentimenti, la produzione di disuguaglianze tipiche del capitalismo era già allora immaginata da veri democratici?

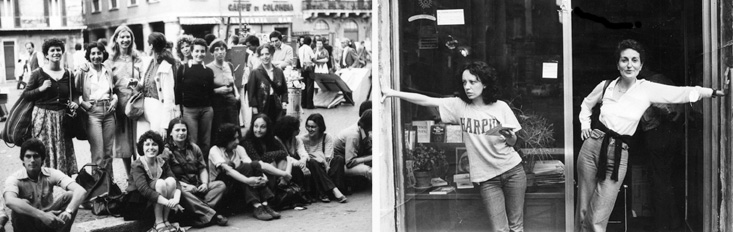

Venerdì scorso ho partecipato a Genova a un ricordo di Aldo Tortorella (organizzato dalla Fondazione Diesse con, tra altri, Gianni Cuperlo, Valentina Ghio, Ubaldo Benvenuti, Mario Paternostro) e ho citato un suo articolo su Via Dogana, rivista della Libreria delle donne di Milano. Un numero sul «comunismo di cui non possiamo fare a meno», gennaio/febbraio 1993. Era passato poco più di un anno dalla dissoluzione dell’Urss. Lia Cigarini e Franca Chiaromonte aprivano con un articolo (“Il comunismo a portata di mano”) che proponeva questo: finito il comunismo-Stato e entrato in crisi il comunismo-partito, realtà estranee al femminismo della differenza, «inizia una ricerca che coinvolge, in prima persona, quelle di noi che pensano la differenza femminile come irriducibile al sistema del profitto e del mercato, oppure quelle che sono “sentitamente” (cioè lo sentono) legate alle vicende del mondo operaio». Ricerca che parte «nell’unico modo possibile per noi: da quello che abbiamo a portata di mano, cioè dalla possibilità di modificare il nostro rapporto con la realtà». E insieme a uomini «che hanno dato segno di riconoscere autorità femminile nel mondo».

Il contributo di Aldo (“L’esempio di Eva”) pone domande radicali: capire perché «l’idea comunista, nata come tendenza alla liberazione umana, abbia originato – o non abbia efficacemente contrastato – la politica liberticida dello stalinismo». E indica una risposta molto impegnativa: «La pratica del movimento operaio non ha prodotto alcuna significativa nuova scoperta teorica della realtà e delle medesime modificazioni che esso stesso determinava, e perciò si è ristretta a una dottrina del potere e a una pratica del potere». Eppure non vuole abbandonare la “parola maledetta”, considerandola da sempre non una cosa, ma «l’idea-limite di una società libera e liberata dagli impacci posti dalla non conoscenza, dal non sapere, come l’altro terminale (teorico, s’intende) del cammino voluto da Eva con il rifiuto della inconsapevolezza, con il rifiuto della naturalità, con la conquista della conoscenza (e, naturalmente, dei suoi tormenti)».

Seguono ragionamenti sugli inganni della “naturalità” del capitalismo e sulla possibilità di elaborarne una “nuova critica”. Sono passati più di trent’anni e anche qui dobbiamo contestualizzare.

Ma credo valga la pena di ripensarci.

(il manifesto – In una parola – rubrica settimanale a cura di Alberto Leiss, 25 marzo 2025)